Was bleibt von „1968“? – Veranstaltungsrückblick

Die 68er-Bewegung propagierte eine freiere, gerechtere Gesellschaft – sie wollte autoritäre Strukturen, überkommene Normen und die Verdrängung der NS-Vergangenheit in Deutschland überwinden und neue Formen des Lebens, der Liebe und des Denkens entwickeln. In neu entstandenen Gemeinschaften wie beispielsweise der „Kommune I“ wurde materieller Besitz hinterfragt, emotionale Offenheit gelebt und Zusammenleben neu gedacht. Doch was ist von diesem Streben nach persönlicher Befreiung und gesellschaftlicher Veränderung übrig geblieben? Was können wir aus der 68er-Bewegung für unsere eigene Zeit lernen und wo braucht es vielleicht neue Ideen und Utopien?

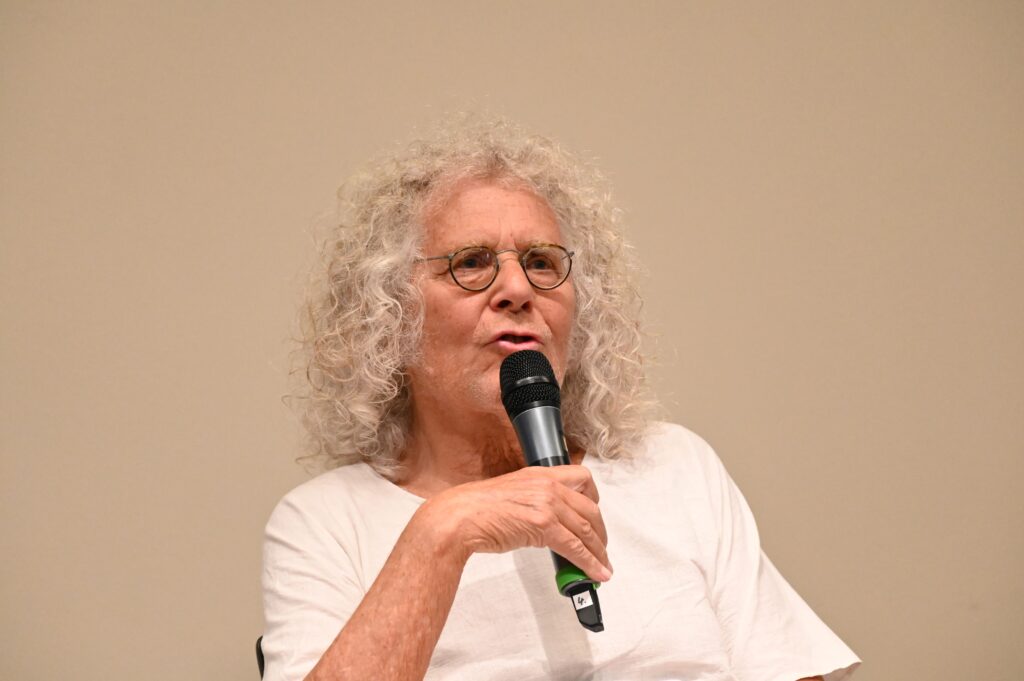

Diesen Fragen widmete sich die Veranstaltung „Utopie und Aufbruch der 1968er – Was von politischer Rebellion und individueller Selbstbefreiung geblieben ist“ am 14. Juli 2025 im Historischen Museum, die von Rebecca C. Schmidt moderiert wurde. Über 200 Besucher*innen wollten im gut gefüllten Leopold-Sonnemann-Saal die Antwortversuche von Rainer Langhans, Christa Ritter und Martin Saar hören, die von Doreen Mölders (Direktorin des Historischen Museums) freudig begrüßt wurden. Für Rainer Langhans, ehemaliges Mitglied der „Kommune I“, war das Jahr 1968 vor allem eine nicht wirklich fassbare, kollektive Erfahrung allumfassender Liebe, die man sich erst im Nachhinein rational erklärbar machen und durch „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ oder politische Revolutionsbestrebungen nochmal erreichen wollte. Die Filmemacherin Christa Ritter betonte insbesondere das Gefühl des Widerstands gegen die Elterngeneration und die feministische Literatur, die sie zur Zeit der 68er-Bewegung sehr geprägt hätten. Der Sozialphilosoph Martin Saar hingegen ergänzte diese Perspektiven auf 1968 um den Frankfurter Blick auf die damaligen Ereignisse, der die politisch geprägten Absichten und die Möglichkeitsräume für gesellschaftliche Veränderung in den Vordergrund rückte.

Im weiteren Verlauf der Diskussionsrunde ging es um die Konflikte und Widersprüche innerhalb der 68er-Bewegung, Christa Ritter und Rainer Langhans berichteten außerdem von ihrem Versuch der Fortsetzung des 68er-Gefühls über den Weg der Spiritualität und ihr Zusammenleben im Münchner „Harem“. Die Frage, was wir von 1968 für die Gegenwart noch mitnehmen können, beantworteten die Diskutant*innen wieder unterschiedlich: Während Rainer Langhans betonte, dass wir den Weg fort von unseren materiellen Bedürfnissen weitergehen und deswegen auch sterben lernen müssten, sah Martin Saar die Fortführung des Nonkonformismus und des Widerstands gegen die autoritäre, bürgerlich-patriarchale Gesellschaft heutzutage vor allem in der jungen queeren Bewegung.